Antiguedades judaicas

1. El reinado del gran Herodes (37 a.C. - 4 d.C.)

El siglo I de nuestra Era fue sin duda uno de los más agitados de toda la historia del pueblo judío en la Edad Antigua. No es que los siglos inmediatamente anteriores lo hubieran sido menos para este pueblo, pero entre las dos fechas que de manera fáctica abren y cierran esa centuria (la muerte del rey Herodes el Grande en el 4 a.C. y la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. por las legiones de Tito, hijo del emperador romano Flavio Vespasiano) ocurrieron en las tierras de Palestina una serie de acontecimientos que habrían de ser decisivos y trascendentales no sólo para la historia nacional del pueblo hebreo, sino también para la propia historia universal en sus futuros desarrollos y configuraciones posteriores.

Herodes el Grande no era en realidad de origen judío: su madre, Cypros, era una princesa árabe; su padre, Antípatro, era idumeo (originario del país de Edom, al sur de Judea, un pueblo desde siempre muy denostado por los profetas bíblicos) y había comenzado como consejero del rey Hircano II, uno de los últimos representantes de la dinastía judaica de los asmoneos o macabeos, surgida de una influyente familia judía que había encabezado desde mediados del siglo II a.C. la resistencia nacional de los hebreos contra los dominadores grecosirios (los seleúcidas macedónicos de Siria) y contra los grecoegipcios (los ptolomeos macedónicos dominantes por entonces en Egipto). Este Antípatro, el padre de Herodes, había apoyado las pretensiones de Hircano al trono judío frente al hermano de éste, Aristóbulo, primero con el apoyo militar de sus parientes árabes y finalmente con el decisivo apoyo que consiguió del romano Cneo Pompeyo, cuyas tropas ya habían ocupado Siria por aquel entonces, durante la guerra del rey de Armenia contra los romanos. Pompeyo y sus legiones habían sitiado Jerusalén en el año 63 a.C, y sus propios habitantes le abrieron las puertas, pero tuvo que tomar al asalto el reducto amurallado del Templo donde se habían refugiado los partidarios de Aristóbulo, dispuestos a resistir. Tras el asalto y la victoria, Pompeyo entró con sus oficiales en la cámara prohibida del santuario, lugar reservadísimo en el que sólo podía entrar el Sumo Sacerdote, y contempló de cerca el tesoro sagrado y todos los objetos de oro puro que nadie había visto (el candelabro de oro, la mesa del altar y otros utensilios sacros); sin embargo, por la razón que fuere, no quiso llevarse nada. Confirmó a Hircano como sumo sacerdote de los judíos, impuso un tributo a Jerusalén y a su región, y se anexionó a Siria varias ciudades costeras de Palestina que le asegurasen las comunicaciones terrestres y marítimas con Egipto. Hecho lo cual, regresó a Roma llevándose deportado a Aristóbulo y a su familia (aunque éste se fugó durante el viaje).

Así, en medio de las luchas entre Hircano y su hermano Aristóbulo, comenzó la intervención romana en Palestina, una región sin demasiadas riquezas pero de gran valor estratégico para las comunicaciones entre Siria (y todo el Asia Menor) con la rica tierra de Egipto, que estaba a punto de convertirse también -al igual que la propia Judea- primero en un protectorado de Roma y luego directamente en provincia romana.

Pero Aristóbulo y sus hijos no cejaron en sus pretensiones al trono judío y obligaron a nuevas intervenciones romanas, entre ellas la del gobernador romano de Siria, Gabinio, que venció a los partidarios de Aristóbulo en un combate cerca del monte Tabor. Poco después se produjo en Roma la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, una guerra que tuvo fuertes repercusiones también en Oriente y que vino a complicar un poco más las cosas. Antípatro, el padre de Herodes, apoyó decisivamente a César en las campañas de éste contra el decadente y desintegrado Egipto ptolomeico, y en recompensa fue nombrado gobernador de Judea, a las órdenes de Hircano, el etnarca o "jefe" de la nación judía y sumo sacerdote. El prestigio de Antípatro creció, pero crecieron también sus enemigos internos, entre ellos los hijos del derrotado Aristóbulo, y finalmente fue asesinado (uno de los hijos de Antípatro, el joven Herodes, había sido nombrado gobernador de Galilea por su padre).

Hubo luego un intento de invasión de Judea por los partos iranios del otro lado del Éufrates, y con ella el ascenso definitivo de Herodes, a quien los romanos consideraban en Oriente como el único bastión seguro contra el imperio parto. Herodes fue a Roma y allí fue nombrado "rey de los judíos" por el Senado, y acompañado de Marco Antonio y de Octavio (el sobrino de César) subió al templo romano del Capitolio para ofrecer sacrificios a Júpiter.

Sin embargo, por aquel entonces, Herodes era en realidad un rey sin reino, y tuvo que reconquistar el país judío región por región y ciudad por ciudad frente a sus enemigos interiores (principalmente Antígono, hijo de Aristóbulo, e incluso el propio Hircano, a quien había servido su padre), y asimismo frente a enemigos exteriores no menos persistentes (los árabes nabateos y los partos). Tras sufrir no pocas vicisitudes y peligros personales y familiares, Herodes y los suyos se apoderaron sangrientamente de Jerusalén (31 a.C.), y comenzó un largo reinado que habría de durar 33 años. En la última fase de la larga e intermitente guerra civil romana, esta vez entre Octavio y Marco Antonio, Herodes apoyó a Antonio por lealtad y amistad, y le fue fiel hasta el final (a pesar de que la amante de Antonio, la ambiciosa e intrigante reina de Egipto, la famosa Cleopatra, planeaba asesinar a Herodes y quedarse con su reino; Herodes, a su vez, recomendó a su amigo romano que lo mejor que podía hacer era matar a esa "víbora" y anexionarse Egipto). Fue precisamente por esta lealtad incondicional por lo que Herodes obtendría después fácilmente el perdón, el aprecio y la amistad personal de Octavio, vencedor absoluto de la guerra civil romana tras la batalla de Accio y el suicidio de Antonio y de Cleopatra.

Octavio Augusto, "dueño de Roma, del Imperio y del Mundo", confirmó a Herodes el título de rey de todos los territorios palestinenses entre la provincia romana de Siria y la de Egipto. Herodes, por su parte, tampoco se demoró mucho para desembarazarse de posibles enemigos y rivales dentro de su reino: hizo asesinar a su joven cuñado, el último descendiente de la dinastía asmonea, para que nadie le viese a él mismo como un usurpador (unos jóvenes previamente aleccionados le ahogaron en una piscina del palacio de Jericó fingiendo que jugaban con él), y también hizo matar a su suegro, el viejo Hircano, que imprudentemente se había arriesgado a volver desde su exilio confiado en el matrimonio de Herodes con su hija. De este modo no dejaba a nadie con legitimidad y fuerza suficiente dentro de la familia asmonea para que se atreviera a disputarle el trono en lo sucesivo.

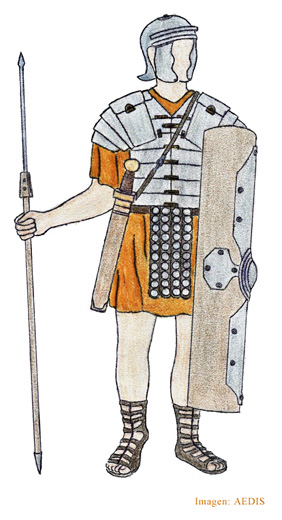

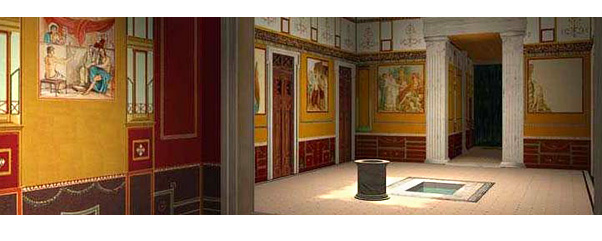

El reinado de Herodes, bajo la benevolente mirada desde Roma de su amigo y protector, el emperador Octavio Augusto, fue relativamente tranquilo en las relaciones exteriores, pero en el orden interno constituyó una auténtica tiranía personal, soportada con resignación y servilismo por todo el pueblo. Emprendió una grandiosa política de construcciones públicas y privadas: reconstruyó el Templo de Jerusalén, ampliándolo y embelleciéndolo considerablemente, reurbanizó totalmente la ciudad costera de Cesarea (llamada así en honor del "César" Augusto), rehaciéndola con planta grecorromana, templos helénicos, un teatro, un anfiteatro, y sobre todo un magnífico puerto que constituyó una de las mayores obras de ingeniería civil de la Antigüedad (la ciudad de Cesarea sería luego la sede oficial de los posteriores procuradores romanos en Judea), y fundó además numerosas villas de recreo y ciudades residenciales por todo su reino, a las que dió los nombres de personas de su familia, así como diversos palacios-fortaleza para él y para sus familiares en distintos lugares de Judea y de la Transjordania. Financió personalmente la continuidad de los Juegos Olímpicos de Grecia, ya muy decaídos por falta de dinero, e incluso construyó en Palestina varios gimnasios, estadios e hipódromos. Sus liberalidades se extendieron también a otros pueblos y ciudades extranjeras. Naturalmente, toda esta política de grandiosas obras públicas y de helenismo arquitectónico y cultural fue mayoritariamente financiada con un aumento considerable de los impuestos y tributos sobre sus sufridos súbditos judíos. Incrementó también su ejército personal, formado por mercenarios y por gentes del país (idumeos y otros), y mantuvo una especie de "red" de confidentes o "policía secreta" que le tenían permanentemente bien informado de cualquier atisbo de conspiración o de rebelión en el reino.

Herodes fue, desde luego, un déspota, al estilo de otros muchos monarcas orientales de la época, y ni mejor ni peor que cualquiera de ellos, pero no puede decirse que odiara a los judíos o que los tratara con especial crueldad. El gesto de reconstruir el Templo acalló sin duda muchas aversiones y resentimientos hacia su política religiosa decididamente helenizante y pagana, y además en ningún momento dió muestras de desprecio hacia la religión judía, que él mismo observaba y respetaba escrupulosamente (aunque lo hiciera con una religiosidad muy teñida de paganismo).

Sin duda había sido un acto inteligente y bien calculado por parte de Octavio Augusto el dejar al frente de ese conflictivo reino a un hombre como Herodes (judío, pero no demasiado), en lugar de poner directamente a un extranjero o a un judío genuino (en cualquiera de ambos casos habría habido seguramente problemas graves, dadas las propias divisiones y rivalidades judías internas y la natural aversión general de muchos judíos hacia toda dominación extranjera). Por otro lado, convertir el territorio palestinense directamente en provincia romana (como finalmente se hizo muchos años después, tras la muerte de Herodes, cuando no hubo ya otro remedio) era una política que Roma había abandonado desde hacía tiempo, pues era mucho más costoso mantener ejércitos de ocupación permanentes (que además podían dar ocasión a aventuras personales de gobernadores ambiciosos) que colocar "reyes-títere" de plena confianza que se ocuparan de mantener por sí mismos el orden interno y de dar a Roma su parte de prestaciones correspondiente. Estos "protectorados" eran en ciertos casos (Palestina era uno de ellos) una forma de dominio indirecto igual de efectivo y en la práctica mucho más ventajoso que la simple pero costosa anexión territorial en forma de "provincia".

Con todo, hubo problemas en el reino de Herodes, y problemas graves. El helenismo del rey y de sus cortesanos no gustó nada a las clases sacerdotales judías, que de momento callaron; pero además sirvió a la larga para exacerbar los ánimos nacionalistas y ultrarreligiosos y los sentimientos antirromanos posteriores en buena parte de la población.

Tres eran las principales sectas religiosas del judaísmo por aquella época. Por una parte, estaban los fariseos, una secta rigorista de carácter sacerdotal muy escrupulosa en la observación de la Ley judía (ley civil, penal y religiosa) y formada por doctores de la Ley, escribas y sacerdotes menores; habían tenido mucha influencia en tiempos de la reina Alejandra, madre de Hircano y Aristóbulo, que era al parecer muy piadosa y les dejó a los fariseos que hicieran y deshicieran a su antojo y conveniencia la política interior del reino; pero con Herodes tuvieron problemas y desavenencias, que el rey solucionó imponiéndoles fuertes multas y confiscaciones; no eran en general "monárquicos", y preferían el régimen antiguo de carácter estrictamente sacerdotal bajo la jefatura de un Sumo Sacerdote. Otra secta eran los saduceos, muy flexibles y acomodaticios tanto en materia religiosa como en cuestiones políticas, siempre y cuando se preservasen sus intereses (eran partidarios de la anexión directa a Roma, sin más, pues sólo con una Palestina convertida en provincia romana veían ellos una firme garantía de su situación de poder y una estabilidad social para mantener sus grandes patrimonios y fortunas personales); constituían, en efecto, la alta aristocracia judía y acaparaban los principales puestos del sacerdocio, siendo mayoría en el Consejo o "Sanedrín", por entonces reducido ya a un mero organismo consultivo de carácter religioso (Herodes, para vengar viejas ofensas de los miembros de esta especie de "senado religioso", que habían apoyado anteriormente a sus enemigos, hizo matar a gran parte de esos consejeros saduceos y confiscó sus bienes). La tercera secta judaica eran los llamados "esenios", una antigua escisión del fariseismo, mucho más rigoristas que los fariseos en el cumplimiento y estudio de la Ley religiosa; tenían su comunidad principal en una especie de "monasterio" junto al Mar Muerto en el desierto de Judea, en Qumrán, donde vivían de modo ascético entregados al estudio religioso y a la oración (había también esenios que vivían en las ciudades, más integrados en la vida social común, compaginando sus prácticas religiosas con su trabajo y su vida familiar). La importancia de esta secta esenia se debe sobre todo a su desarrollo posterior, pues de ella saldrían después los pacíficos "cristianos", por un lado, y por otro los belicosos "zelotes religiosos" (los "integristas" sería tal vez una traducción apropiada de este término griego), que unidos luego a otros heterogéneos movimientos políticosociales posteriores terminarían formando el movimiento celote como tal, base de la resistencia activista y de las revueltas ulteriores contra los romanos. Se desconocen las relaciones de los esenios con Herodes, pero tampoco debieron de ser muy buenas, pues el centro monástico de Qumrán fue abandonado precisamente durante el reinado de Herodes (tal vez por la fuerza o tal vez a consecuencia de un terremoto que dejó bastante dañadas las instalaciones), aunque fue reocupado más tarde por los esenios (o neo-esenios) tras la muerte del rey.

El caso es que en el reinado de Herodes no parece que se produjeran incidentes religiosos graves ni grandes protestas contra la helenización de las costumbres promovida e intensificada por el rey. En cualquier caso, sus confidentes y su numeroso ejército personal estaban allí para cortar de raíz cualquier conato de protesta o cualquier queja en voz demasiado alta. Pero el suceso más grave ocurrió al final de la vida de este monarca, y sólo cuando corrió el rumor de que se estaba muriendo. Dos importantes y prestigiosos doctores de la Ley animaron a sus discípulos a acabar con una "abominación" que desde hacía largo tiempo manchaba el lugar sagrado del Templo: un águila de oro que, según la costumbre helenística, Herodes había hecho colocar en uno de los frontispicios de su Templo. Varios jóvenes se descolgaron con cuerdas y destrozaron a hachazos ese emblema pagano; apresados por la guardia del Templo, Herodes los hizo quemar vivos, a ellos y a los doctores que les habían instigado a hacerlo.

Sin embargo, las principales desgracias de este rey le vinieron sobre todo desde su propia casa, es decir, de su propia y numerosa familia. Herodes se casó diez veces y tuvo no menos de diez hijos y cinco hijas. Las intrigas de algunas de estas mujeres y de sus hijos para tratar de consolidar su propia posición en palacio trajeron de cabeza al rey y amargaron profundamente su existencia. A esas intrigas se sumaron también dos de los hermanos de Herodes: por un lado su hermana Salomé, amiga de Livia (la esposa del emperador Augusto), que en su madurez se encaprichó de cierto dignatario de un reino árabe vecino (Herodes le prohibió terminantemente a su hermana mantener relaciones con el árabe, que incluso se había atrevido a pedírsela en matrimonio), y por otro lado su hermano Ferora, muy enamorado a su vez de una esclava a la que hizo su esposa en contra de la voluntad de Herodes, que quería casarle con una de sus hijas. Pero las principales intrigas de este numeroso harén real partieron del mayor de sus hijos, llamado Antípatro como su abuelo, que con el apoyo de otros cortesanos consiguió desacreditar a dos de sus hermanastros, Alejandro y Aristóbulo, dos de los hijos que Herodes había tenido con otra de sus mujeres, Miriam o Mariam. De esta Miriam, nieta de Hircano II y descendiente por tanto de la familia real asmonea, el rey había llegado a estar muy enamorado, tanto que ella le tenía completamente dominado, le reprochaba la muerte de su abuelo y con frecuencia le escarnecía y le insultaba; pero las intrigas y calumnias de la hermana de Herodes, Salomé, terminaron por desacreditarla como adúltera y Herodes la hizo matar en un arrebato de celos, aunque luego se arrepintió y se desesperó cuando ya la cosa no tuvo remedio. Los dos hijos de Miriam también fueron acusados más tarde por su hermanastro Antípatro de conspirar contra su padre e intentar asesinarle. Tras una serie de efímeras y frustradas reconciliaciones, se reanudaron las sospechas: Herodes empezó por hacer torturar a muchos palaciegos y amigos de sus hijos, y todos se acusaban entre sí y "confirmaban" la supuesta conspiración. El rey envió por carta a Roma algunas de las "pruebas" y obtuvo de Augusto el permiso para someter a juicio a estos dos hijos, aunque Augusto (que también tenía, como es sabido, sus propios problemas domésticos) empezaba a estar harto de los problemas familiares de Herodes, que ya venían de mucho tiempo atrás. Los dos jóvenes fueron rápidamente juzgados sin posibilidad de defensa, encerrados luego en una fortaleza y finalmente estrangulados por orden del rey. El suceso causó consternación entre el pueblo, que siempre creyó en su inocencia, y también causó malestar en el ejército, que los apreciaba (muchos soldados que se habían atrevido a expresar en voz alta su disconformidad fueron arrestados y apaleados hasta la muerte por orden de Herodes). Posteriormente, al propio Herodes le asaltaron dudas de si acaso había actuado con demasiada precipitación en la ejecución de sus hijos, y en adelante trató con muchos mimos y consideraciones a sus nietos pequeños, los hijos de Aristóbulo y Alejandro: allí estaban, entre otros, la pequeña Herodías, que tanto daría que hablar después, o el jovencísimo Herodes Agripa (llamado así en honor del romano Vipsanio Agripa, íntimo amigo de Augusto y del propio Herodes), que con el tiempo llegaría a ser rey en los dominios de su abuelo.

Pero tampoco el hermanastro intrigante, Aristóbulo, quedó a salvo por mucho tiempo. Se descubrió una nueva conspiración palacial tras la muerte del hermano de Herodes, Ferora, que al parecer había sido envenenado, no se sabe si intencionada o accidentalmente, pues el caso es que el veneno lo había hecho traer de Egipto el propio Ferora, según parece destinado a Herodes. Fueron torturadas varias mujeres de palacio, libres y esclavas, y de sus forzadas declaraciones fueron saliendo los hilos de la conspiración y varios nombres concretos, entre ellos el de la mujer de su hermano. Herodes hizo comparecer a la esposa-esclava de Ferora, cuya posición en el harén real era ya muy precaria, pues era muy despreciada por su origen esclavo, y le exigió que le presentase el famoso veneno egipcio o lo que quedase de él. Ella hizo que se retiraba hacia sus habitaciones a buscarlo, pero en un momento de descuido de los que la vigilaban se arrojó por uno de los tejados. El suicidio resultó fallido, pues sólo perdió el conocimiento por el golpe. Cuando se recuperó, Herodes le preguntó por qué se había tirado y le juró que, si le decía la verdad, la dejaría libre de todo castigo, pero que, si le mentía, destrozaría su cuerpo con torturas hasta que no quedara ni un solo miembro para enterrar. Entonces ella lo confesó todo, y acusó a Antípatro, el hijo mayor de Herodes. El rey decidió llegar hasta el fondo del asunto, esta vez sin precipitaciones: obtuvo nuevas confesiones e inculpaciones, contrastó todos los testimonios, y fue confirmando una por una todas sus sospechas. Entretanto había enviado a Roma a Antípatro, que nada presentía, y la "policía secreta herodiana" actuó de una forma tan eficaz que nadie de los amigos, esclavos y allegados de Antípatro pudo salir de Judea para avisarle en Roma de lo que su padre le preparaba. Cuando Antípatro regresó, Herodes le hizo detener sin más explicaciones. Estaba allí casualmente presente el gobernador romano de Siria, Quintilio Varo, que asistió al improvisado juicio. Antípatro, con su habitual cinismo y talento oratorio, se defendió bien, e incluso logró al principio convencer y conmover al propio Varo; pero las pruebas eran abrumadoras, y cuando le fueron presentadas ya no quiso defenderse. Fue encerrado en una prisión, a la espera de que Augusto desde Roma confirmase la sentencia.

Luego vino el mencionado suceso del águila de oro en el Templo y la ejecución de los implicados, y finalmente el estado de salud del viejo Herodes se agravó. Sus últimos días fueron terribles. Estaba minado por la enfermedad y los dolores: tenía por toda la piel un picor insoportable, dolores continuos en el intestino, una inflamación en los pies, hinchazón del vientre y un cáncer de pene; además sufría asma y tenía dificultades para respirar con normalidad. El rey presentía que su muerte estaba muy próxima,aunque no perdió las esperanzas de recuperarse un poco o de al menos aliviar sus dolores: se sometió a baños termales y a otras terapias médicas de la época, pero todo fue inútil y su estado se agravó. En cierta ocasión parece que incluso intentó suicidarse clavándose un puñal, pero uno de sus cortesanos se lo impidió deteniendo la mano temblorosa del viejo monarca (aunque es posible que no fuera más que otro de los actos histriónicos del desquiciado rey). Llegó por fin de Roma la respuesta de Augusto, autorizando a Herodes a obrar como quisiera en lo referente a su hijo. En su prisión, Antípatro concibió esperanzas de salir bien librado ante la inminente muerte de su padre e intentó sobornar a uno de sus carceleros; pero éste fue inmediatamente a contárselo a Herodes, el cual ordenó en el acto la ejecución de su hijo. Además de ésto, furioso por la alegría que su muerte iba a causar en el pueblo, quiso que los judíos tuvieran un buen motivo para hacer duelo y lamentaciones en lugar de fiesta y regocijo: ordenó la detención indiscriminada de numerosas personas de las distintas aldeas y ciudades de Judea y encargó a su hermana Salomé que los hiciera ejecutar tras su muerte (afortunadamente ella no cumpliría esas inicuas instrucciones, sino que se apresuró luego a ponerlos en libertad). Murió, por fin, el rey, cinco días después de la ejecución de su hijo Antípatro. Se celebró el luto oficial y las honras fúnebres, y su cuerpo fue sepultado en la fortaleza de Hircania por él construida.

2. Judea, provincia romana.

La población de Palestina en aquella época rondaba los dos millones de habitantes; la ciudad de Jerusalén superaba los 50.000, entre residentes y población de paso, número que podía incrementarse e incluso doblarse con motivo de las grandes fiestas religiosas judías. En comparación con Egipto (cerca de siete millones de habitantes y casi 300.000 en su capital, Alejandría), Palestina no era una tierra abundante en riqueza, pero no le faltaban recursos agrícolas para mantener a tan numerosa población, sobre todo en las fértiles regiones de Galilea y Samaria.

En las disposiciones testamentarias de Herodes, que deberían ser ratificadas por Augusto, dejaba su reino repartido entre tres de sus otros hijos: a Arquelao le dejaba Judea y Samaria; a Herodes Antipas le dejaba la Galilea y la Perea o Transjordania del sur (separadas ambas por la región de la llamada Decápolis, una serie de ciudades autónomas vinculadas a la provincia romana de Siria); y a su hijo Filipo, por último, le dejaba las comarcas y territorios al norte y este de Galilea: la llamada Traconítide, la Gaulanítide (actualmente la región del Golán) y la Batanea, en el camino natural hacia Damasco.

Ninguno de ellos tenía ciertamente las mejores cualidades de gobernante de su padre, pero era precisamente Arquelao el más inepto y el que había heredado los defectos de Herodes, en especial su crueldad. Los otros dos hermanastros, en cambio, estuvieron durante muchos años al frente de sus respectivos dominios, que gobernaron con moderación y acierto por espacio de más de un tercio de siglo, mucho después incluso de que Judea y Samaria fueran convertidas finalmente en provincia romana.

Los problemas de Arquelao con sus súbditos empezaron pronto. No se autoproclamó rey por el momento, en espera de que su cargo fuese ratificado en Roma por Augusto, ni aceptó la corona que le ofreció el ejército hebreo en Jericó. Liberó a los presos y bajó los impuestos para satisfacer las primeras demandas del pueblo, pero ello no fue suficiente. Empezaron los disturbios cuando algunos grupos sediciosos, instigados por los sacerdotes, exigieron honrar a los que habían sido ejecutados por los sucesos del águila de oro y pidieron el castigo de los cortesanos y favoritos de Herodes que habían intervenido en ello. Cuando Arquelao envió al Templo a sus soldados para calmar los ánimos, fueron recibidos a pedradas por la multitud. Era por entonces la fiesta de la Pascua judía, y empezaron a llegar a Jerusalén grandes muchedumbres procedentes de los campos de Judea, y algunos fueron captados por los sediciosos. Arquelao se atemorizó y envió más tropas. Sus soldados entraron en la explanada del Templo y provocaron una matanza de varios centenares de personas; el resto de los alborotadores se dispersaron por los montes vecinos.

Arquelao acudió después personalmente a Roma con su familia, para hacerse confirmar por Augusto, pero también acudieron Antipas, Salomé y otros judíos notables, que le acusaban ante el César y le disputaban el trono. Unos pedían la transformación del reino en una provincia autónoma, con gobernador romano; otros preferían que el rey exclusivo fuera Antipas. Augusto tuvo entonces ocasión de ver y de aguantar de cerca todos los problemas y rencillas internas de la numerosa familia herodiana.

Entretanto, en Palestina, se habían reanudado los disturbios, que pronto se convirtieron en sublevación anárquica. En Jerusalén había quedado una legión romana, solicitada expresamente por Arquelao antes de su partida hacia Roma; esta legión estaba al mando de Sabino, procurador de Siria y administrador del tesoro imperial. Los intentos de éste para hacerse cargo de la custodia temporal de los bienes de Herodes produjeron nuevos disturbios. En la fiesta de Pentecostés se congregaron de nuevo en Jerusalén muchedumbres procedentes de Galilea, de Idumea y de la Transjordania, pero sobre todo acudieron numerosos campesinos de la propia región de Judea. Sabino y sus hombres se vieron cercados en el palacio real y pidieron ayuda a Quintilio Varo, el gobernador de Siria. Los soldados de Sabino entraron entonces en la explanada del Templo, pero fueron recibidos a flechazos desde lo alto de los pórticos; al verse atacados así, los romanos quemaron los pórticos, causando numerosos muertos entre los sediciosos, y a continuación penetraron en el santuario y robaron una parte del tesoro del Templo con la que pudieron cargar. La rebelión se generalizó, el palacio real fue rodeado y la mayor parte de las tropas del rey desertaron y se pasaron a los sediciosos, aunque las tropas herodianas más escogidas se quedaron con los romanos. En estas circunstancias, Sabino intentó negociar con los sacerdotes su retirada, aunque no se fiaba de sus garantías y decidió finalmente esperar los refuerzos de Varo. La revuelta se extendía por todo el país: antiguos ex-soldados herodianos (en su mayoría idumeos) se dedicaban al pillaje y se enfrentaban a las demás tropas reales dirigidas por un primo del rey; en Galilea se levantó un jefe de bandidos, saqueó los arsenales reales y armó a su gente; otro grupo, capitaneado por un esclavo del rey, incendió el palacio real de la ciudad de Jericó y saqueó varias villas y residencias de potentados, aunque fue luego derrotado por la infantería real.

Quintilio Varo acudió por fin con dos legiones romanas, cuatro escuadrones de caballería y numerosas tropas auxiliares de los reyezuelos vecinos y aliados, a las que se unió de modo oportunista el rey árabe Aretas, que tenía cuentas pendientes y un odio personal hacia los judíos, con fuerzas de caballería e infantería. La ciudad de Séforis, una de las principales de Galilea, fue bárbaramente saqueada e incendiada por los árabes de Aretas, y sus habitantes fueron esclavizados; los habitantes de Samaria, los samaritanos (desde siempre enfrentados con los judíos), no habían participado en la rebelión y Varo les perdonó. Arrasó a continuación varias aldeas rebeldes y se dirigió finalmente a Jerusalén. Los campamentos judíos se fueron dispersando y los rebeldes huyeron por los montes, mientras que los habitantes de Jerusalén recibieron a los romanos y presentaron toda clase de excusas y justificaciones, diciendo que habían sido obligados por los sediciosos. El ejército de Varo apresó por los campos a varios miles de rebeldes huidos: de ellos, Varo encarceló a los que le parecieron menos alborotadores y a los demás los crucificó, en número de unos dos mil. Después de restablecer el orden, regresó a Antioquía, la capital de Siria, dejando de guarnición en Jerusalén a la misma legión que había dejado al principio.

Entretanto, en Roma, donde ya habían llegado noticias de la rebelión, Arquelao veía crecer las acusaciones en su contra, pues sus enemigos encontraron el apoyo de la propia colonia judía de la capital (que eran en total más de 5.000 individuos). Augusto no tomó de momento una decisión: confirmó la división hecha por Herodes, dió la mitad del territorio (Idumea, Judea y Samaria, y algunas ciudades sueltas) a Arquelao, con el título de "etnarca", y dividió la otra mitad en dos tetrarquías, una para Antipas y otra para Filipo, con los territorios antes mencionados (Galilea-Transjordania del sur y territorios al norte y este de Galilea, respectivamente). Las ciudades de la franja de Gaza, vitales en las comunicaciones con Egipto, continuaron anexionadas directamente a la provincia romana de Siria.

Poco duró el gobierno de Arquelao, que nuevamente fue acusado por sus súbditos de renovadas crueldades y venganzas. Y finalmente, en el año 6 d.C., Augusto lo destituyó y lo desterró a una ciudad romanizada de la Galia meridional, donde murió poco después. Sus territorios pasaron a convertirse en provincia romana autónoma, gobernada por un procurador romano del orden equestre y más o menos subordinado en algunos asuntos al gobernador de Siria. Los hermanos de Arquelao (Filipo y Herodes Antipas) continuaron al frente de sus respectivas tetrarquías: Filipo fundó una nueva capital propia llamada "Cesarea de Filipo" (para diferenciarla de la Cesarea marítima de Judea) y refundó la ciudad "Julia" (la antigua Bet-Saida ="casa de la señora"), en honor de una hija de Augusto; por su parte, Herodes Antipas fundaría la ciudad de Tiberíades en Galilea, en honor de Tiberio, el hijo adoptivo y heredero de Augusto.

El primer procurador romano de Judea fue un tal Coponio, que recibió todos los poderes (incluido el de condenar a muerte) y gobernó los antiguos territorios de Arquelao desde el año 6 al año 9 de nuestra Era. Bajo su mandato o poco antes, el gobernador de Siria, P. Sulpicio Quirino, se dispuso a hacer- según costumbre romana- un elaborado censo de todas las propiedades de Arquelao y el correspondiente empadronamiento de los habitantes de esas tierras, con objeto de saber los tributos que habrían de recaudarse en la nueva provincia. Y fue precisamente dicho censo una de las causas de otra nueva sublevación, aunque esta vez en Galilea y dirigida por un individuo llamado Judas de Galilea o de Gamala, que era doctor de la Ley y jefe de una secta propia de carácter integrista y ultranacionalista (origen del movimiento de los posteriores zelotes o integristas). La sublevación fue duramente sofocada por los romanos una vez más.

Las causas de estas sublevaciones esporádicas son muy variadas: los historiadores filorromanos hablan siempre de "bandidos", y en realidad parece que no les falta su punto de razón. El bandidaje era endémico en Palestina, donde gran parte de la población vivía en extrema pobreza. En Galilea, ya en los tiempos iniciales del reinado de Herodes el Grande, habían proliferado ciertas bandas de salteadores que vivían en cuevas en los acantilados y en las montañas de la región, y eran frecuentes también las infiltraciones de algunas bandas nómadas procedentes del desierto de Siria, formadas por beduínos. Herodes había pacificado la zona, limpiándola de bandidos (parece ser que en parte los integró en su propio ejército real), pero estas bandas volvieron de nuevo a reaparecer y a reproducirse a la muerte del rey. A ello hay que unir otro importante factor desestabilizador: los numerosísimos y desocupados ex-soldados del antiguo y nutrido ejército herodiano, que fueron en parte los que revitalizaron de nuevo el bandolerismo en diferentes regiones del país. Era desde luego un problema social grave, pero a partir de la sublevación galilea se complicó con otros factores (el extremismo religioso y el sentimiento nacionalista antirromano). Por primera vez, muchas de estas bandas de forajidos encontraron en las ideas religiosas ultranacionalistas la excusa y la justificación ideal para sus pillajes y para sus actividades: la lucha armada antirromana y la liberación nacional "prevista por Dios". Desde ese momento, el término "bandidos" se hace inapropiado (aunque seguiría siendo, durante mucho tiempo todavía, el favorito de los historiadores filorromanos y de los propios romanos dominadores), y de hecho es más propio hablar de "guerrilleros" o más bien de "guerrilleros-bandidos". En realidad, parece ser que gran parte de esos zelotes originarios no eran judíos de origen, y algunos ni siquiera de religión (también se les llamaba genéricamente "cananeos", es decir, con el nombre de los habitantes antiguos pre-hebreos de Palestina, quizá precisamente para subrayar su origen no-judío y su baja extracción social). Pero es claro que con el tiempo se adhirieron masivamente a las ideas mesiánicas judías que según las antiguas profecías bíblicas anunciaban la inminente llegada de un "Mesías" (un rey sagrado de Israel descendiente de la antigua casa real de David), un monarca de orígenes semidivinos que expulsaría a los aborrecidos "kittim" (los romanos) y que gobernaría a la nación judía de acuerdo con las leyes santas del pueblo elegido. Algunos le daban al esperado "Mesías" un sentido puramente religioso y escatológico, pero no pocos esperaban efectivamente a un verdadero rey y libertador que llevase de nuevo a su pueblo a la hegemonía y al esplendor de otros tiempos. Ni que decir tiene que aparecieron no uno, sino varios y diversos "mesías" a lo largo de estas décadas (la mayoría acababan ejecutados por los romanos, y sus seguidores se dispersaban hasta otra mejor ocasión).

Sofocada la sublevación galilea, la provincia de Judea vivió un periodo de relativa tranquilidad. En el año 14 moría el "divino Augusto" y le sucedía al frente del imperio su hijo adoptivo, Tiberio, hijo de su esposa Livia. El año 19, por causas no bien conocidas, los judíos de Roma fueron expulsados de la capital por el nuevo emperador (aunque es indudable que la medida se atenuó posteriormente y que muchos de ellos volvieron de nuevo no mucho tiempo después). Parece ser que esta drástica medida formaba parte inicialmente de la "política religiosa" de Tiberio, decidido a erradicar de Roma todos los cultos orientales (quizá más bien por lo que muchos de ellos tenían de sociedades secretas iniciáticas que por continuar la política religiosopropagandística de Augusto en la potenciación de las divinidades tradicionales y nacionales romanas). El caso es que, además de expulsar de Roma en varias ocasiones a todos los magos, astrólogos y adivinos que por allí pululaban, Tiberio (muy aficcionado por cierto a la astrología) hizo destruir un templo de la diosa egipcia Isis en la capital y arrojar su estatua al Tíber; y además, como queda dicho, expulsó a los judíos de Roma, deportando a otros judaizantes (los llamados "libertinos", descendientes de los judíos llevados a Roma como prisioneros de guerra en tiempos de Pompeyo) a la isla de Cerdeña, e hizo destruir asimismo sus ornamentos sagrados y sus libros religiosos.

Las colonias judías de fuera de Palestina, la llamada "diáspora" (en griego "dispersión"), eran muy numerosas en todas las grandes ciudades de la áreas más densas y civilizadas del mundo romano y helénico-oriental mediterráneo: en Alejandría, por ejemplo, la colonia judía era muy importante, la principal de Egipto; y en casi todas las grandes ciudades de Asia Menor había también nutridas colonias judías, e incluso había una comunidad hebrea en la lejana Babilonia (bajo dominio de los persas o partos); en la propia Roma, como queda dicho, eran varios miles. Todos ellos mantenían contactos periódicamente con sus correligionarios de Judea y guardaban sus costumbres ancestrales, su religión, sus libros sagrados, su lengua litúrgica antigua (el hebreo), sus sinagogas o lugares de culto y de oración, su rito distintivo de la circuncisión y su descanso preceptivo del "sábado".

Al procurador Coponio siguieron otros: Marco Ambivio, Annio Rufo y Valerio Grato; éste último, nombrado por Tiberio, gobernó Judea desde el año 15 al 26 d.C. y fue sucedido por Poncio Pilato, procurador entre el 26 y el 36 d.C., nombrado también por Tiberio. La gestión de este Pilato resultó tan controvertida como desastrosa. Es evidente que desde el primer momento hasta el último actuó de forma significativa y deliberadamente provocativa hacia los judíos en general y hacia los sacerdotes y las costumbres religiosas hebreas en particular. Sin embargo, era una provocación calculada, pues parece ser que no deseaba provocar una nueva sublevación. ¿Por qué actuó así? ¿quizá por indicación o sugerencia expresa del propio Tiberio, como forma de humillar a un pueblo especialmente orgulloso y rebelde? Lo cierto es que no se molestó en mantener siquiera el tacto habitual que habían empleado sus predecesores en el cargo, a sabiendas de que se trataba de un pueblo "especial", con unas costumbres ciertamente "raras y especiales" en comparación con otros pueblos bajo dominio romano. Fuera por lo que fuese, parece que no se debió a razones de tipo personal, pues se arriesgaba a provocar una sublevación general y a ser destituido y procesado en Roma. Mucho más probable es que, en efecto, su conducta estuviera tácitamente aprobada e incluso recomendada por el propio emperador Tiberio, que ya por entonces había abandonado Roma y se había instalado en su palacio fortificado de la isla de Capri y se dedicaba sobre todo a sus perversiones favoritas con sus esclavos y esclavas, dejando los asuntos de gobierno en Roma en manos del todopoderoso Sejano, prefecto de la guardia pretoriana imperial. Tal vez Pilato seguía recomendaciones expresas de Tiberio o del propio Sejano, que le habrían sugerido tratar con rigor y sin escatimar ninguna humillación a este pueblo tan arrogante y tan creído de sí mismo. Y tal vez haya que conectar esta actuación de Pilato (o indirectamente de Sejano o del propio Tiberio) en relación con la mencionada expulsión de los judíos de Roma unos años antes (el año 19). Pero faltan datos y sólo caben hipótesis aventuradas y conjeturas más o menos verosímiles. Lo cierto es que la comunidad judía de Roma era una de las más prósperas y ricas de las avecindadas en la capital del imperio, y muchos aristócratas romanos (incluido algún emperador) recurrieron con frecuencia a los sustanciosos préstamos de los argentarii (banqueros) de la capital -judíos en muchos casos- para financiar sus muy elevados y suntuosos gastos. Por otro lado, es evidente también que los sucesos de Judea a lo largo de gran parte de ese siglo I dependerán directamente de las propias relaciones y equilibrios de poder de los grupos del entorno imperial en la capital romana, y a veces del mero capricho de los emperadores o de sus poderosos consejeros y favoritos.

Las provocaciones de Pilato en Judea comenzaron, como se ha dicho, desde el primer día de su mandato. Hizo algo que ninguno de sus predecesores se habría atrevido a hacer, por respeto a las costumbres judaicas: introducir en el recinto del Templo efigies o representaciones humanas. Hizo pasar, en secreto y por la noche, los estandartes de las legiones (algunos de esos estandartes llevaban la efigie del César, y ésto era una abominación para los judíos más escrupulosos, cuya religión -como es sabido- prohibe toda representación pictórica o escultórica humana o animal). Al día siguiente, consumado el hecho y sabido que los estandartes estaban ya en el interior de la fortaleza Antonia, aneja al Templo, se originaron tumultos en la ciudad. Una gran muchedumbre de judíos se dirigió hacia Cesarea, residencia habitual del gobernador, y pidieron a Pilato que sacara de Jerusalén los estandartes y que respetara sus costumbres y leyes tradicionales. Pilato se negó a seguir escuchándoles, y ellos, como si actuaran de común acuerdo, se tendieron en el suelo boca abajo y allí permanecieron cinco días enteros sin moverse. Pilato convocó luego al pueblo en el estadio de Cesarea, como si quisiera responder a sus demandas, pero lo que hizo fue dar la señal a sus soldados para que los rodearan formando un cordón de tres filas a su alrededor, y a continuación les dió la señal de desenvainar las espadas en actitud amenazante, al tiempo que decía a los judíos que los degollaría si no aceptaban las imágenes del emperador. Los judíos reaccionaron espontáneamente de forma casi simultánea, echándose al suelo y mostrando el cuello, dando muestras de que estaban dispuestos a morir antes que dejar de cumplir sus leyes religiosas. Pilato, que no se esperaba semejante actitud, quedó muy impresionado y tuvo que ceder, haciendo retirar finalmente de Jerusalén los estandartes.

Pero las provocaciones del procurador continuaron. Tomó luego dinero del tesoro sagrado del Templo para financiar la construcción de un acueducto que trajese el agua hasta la ciudad. Pilato se encontraba por entonces en Jerusalén, y el populacho rodeó su tribuna dando gritos contra él. Pero al parecer tenía previsto este motín, de manera que había distribuido entre la gente a un gran número de soldados vestidos de paisano, a los que había dado orden de no usar sus espadas, sino de golpear con palos a los sediciosos. Desde la tribuna, él mismo dió la señal convenida. Muchos judíos fueron apaleados y muchos más murieron pisoteados por la multitud llena de pánico en su desordenada huida.

Y hubo más incidentes: en cierta ocasión hizo matar dentro del recinto sagrado del Templo, donde se habían refugiado, a unos galileos sediciosos a los que los soldados habían perseguido hasta el interior (todos los extranjeros no-judíos tenían acceso a la gran explanada del Templo, pero les estaba prohibido acceder al interior del santuario propiamente dicho, bajo pena de muerte, y los romanos habían respetado hasta entonces esa prohibición). Continuaron las humillaciones a la clase sacerdotal: las vestiduras de gala del Sumo Sacerdote las guardaban los romanos en el interior de la fortaleza Antonia, contigua al Templo, y los Sumos Sacerdotes tenían que pasar por la humillante ceremonia de pedirlas formalmente a los romanos con ocasión de las fiestas judías más solemnes. Ésto era una forma de controlar el poder de la clase sacerdotal, pero también una humillación gratuita y adicional.

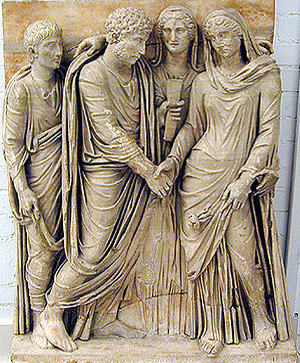

En otra ocasión, durante la Pascua judía del año 30, los fariseos y sacerdotes judíos trajeron apresado a un hombre llamado Yeoshuá (Jesús) de Nazareth, acusándole de ser otro de esos esporádicos y pretendidos "Mesías" que aparecían de tiempo en tiempo. Había congregado muchedumbres de seguidores en Judea y en Galilea y atacaba abiertamente el poder y la autoridad de los fariseos. Éstos consiguieron apresarle en Jerusalén gracias a la traición de uno de sus discípulos y se lo presentaron a Pilato para que lo juzgase y lo hiciese crucificar, ya que ellos no estaban autorizados para condenar a muerte. Pilato interrogó al preso y vió que su doctrina era puramente religiosa y pacífica, no sediciosa ni antirromana, y no encontró pruebas para condenarle como sedicioso, a pesar de que los fariseos decían que se quería proclamar "rey", pues decía ser el esperado Mesías. Pilato, convencido de su inocencia y dispuesto además a llevar la contraria a los jefes judíos, se limitó a hacerlo azotar y lo volvió a presentar ante la muchedumbre, que clamaba a gritos que crucificase al impostor. Les presentó entonces a otro preso, un celote que estaba condenado a muerte, y les dió a elegir entre liberar a éste o al tal Yeoshuá, siguiendo la costumbre judía de liberar a un preso con motivo de la festividad de la Pascua. Pero la muchedumbre, aleccionada por los sacerdotes, eligió la libertad del celote. Pilato, temeroso quizá de llevar las cosas demasiado lejos y de provocar un nuevo motín en la ciudad llena de gente con motivo de la Pascua, accedió finalmente a sus peticiones e hizo crucificar al nazareno. Después de ésto ocurrieron algunos sucesos extraños: el cadáver del ajusticiado desapareció luego de la cámara sepulcral en la que había sido depositado. Unos dijeron que sus discípulos habían robado el cuerpo durante la noche, llevándoselo a otro lugar secreto; otros insinuaron que todo había sido una farsa, preparada por el propio nazareno en connivencia o soborno con los soldados romanos (y quizá con el propio Pilato), y que en realidad había fingido morir en la cruz a la vista de todos para luego reaparecer y burlar a los fariseos, y que en efecto había reaparecido en Galilea; y otros, en fin, dijeron, aseguraron o creyeron que verdaderamente había resucitado y que se había aparecido a sus discípulos y seguidores. El suceso, en principio intrascendente, no lo fue en absoluto con el paso del tiempo, pues dió origen a una nueva secta religiosa judía y finalmente a una nueva religión, la de los llamados primeramente "nazarenos" y después "cristianos" (el término Cristo era la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, "rey ungido, rey consagrado por unción"), en la que terminaron por integrarse los esenios pacifistas que no querían saber nada de los activistas radicales celotes. Los historiadores judíos de la época (entre ellos Flavio Josefo) confundirán a menudo a los últimos esenios y a los primeros cristianos, señal inequívoca de que para entonces estaban ya fusionados, pues su origen doctrinal era común.

Las doctrinas de este Yeoshuá de Nazareth, en efecto,eran de origen esenio. Resumidamente se basaban en el judaísmo, pero con respecto a esta religión representaban una superación completa de la antigua Ley hebrea, reducida aquí a sus principios éticos esenciales: amor al prójimo y amor a Dios en el prójimo (el "prójimo" podía ser en principio todo ser humano, amigo o "enemigo"). Releyendo, meditando y reflexionando sobre la letra de la Ley, habían acabado por encontrar su verdadero sentido profundo, su sentido ético originario: una ley de compasión y de amor a la humanidad, no de castigo ni de odio contra los "malos" o contra los "enemigos" (en rigor, los "malos" eran los "ignorantes del Bien", y había que recuperarlos y reconvertirlos al Bien, a la "luz", iluminando las "tinieblas" en que vivían). La doctrina tenía raíces de origen persa (de los tiempos de la cautividad del pueblo judío en Babilonia y Media), pasada por el tamiz judaico y completada con nuevas ideas de carácter místico y religiosomistérico de origen helenístico. Esa "reconversión" del Mal en Bien debía empezar, ante todo, en uno mismo, reconociendo no sólo el mal hecho conscientemente ("pecado"), sino también el realizado inconscientemente. El resultado de este proceso de "autoconciencialización" (meta-gnósis), cuyo modelo era el "cristo interior", era un "hombre nuevo", un hombre completamente renovado, un hombre apto para reconocer y ser reconocido por la Divinidad como "hijo" y para unirse a ella después de la muerte física. El mensaje escatológico hablaba también -como el mazdeísmo persa y como tantas otras religiones mistéricas de la época- de la inmortalidad del alma y de la asunción de la muerte por la verdadera vida, por la "vida eterna". Esa creencia en la inmortalidad era en principio conceptualizada también como "resurrección de los muertos para el Juicio Final", aunque esos conceptos son fariseicos y probablemente los esenios los matizaban de otra forma (quizá no tanto como "reencarnación", sino como "nuevo cuerpo en la nueva vida en el nuevo mundo y en el tiempo nuevo y eterno"). Fuera como fuese, el Bien recuperaría finalmente a todos los suyos, pero antes debía completarse la conversión de las tinieblas en luz, del Mal en Bien. En definitiva, se trataba de una doctrina en la que la idea central era precisamente la humanidad del hombre, la presencia de la Divinidad en lo más humano y específico del hombre (el amor, la compasión). En cierto modo, los esenios (o por mejor decir: los neo-esenios del siglo I) habían descubierto -bien que bajo formas más religiosas que propiamente ideológicas o jurídicas, dada la mentalidad de la época- lo que ahora llamamos "derechos humanos". Y era ésto último, políticamente al menos, lo más "revolucionario" de esa doctrina, entre otras muchas cosas y novedades.

Estas doctrinas esenias o "neo-esenias", en efecto, fueron completadas por el mencionado Yeoshuá de Nazaret, y poco antes que él por otro visionario llamado Yehohanán (Juan), al que sus seguidores llamaban "el Bañista" (baptistes), pues uno de sus ritos simbólicos para iniciarse en ese proceso personal y mental de meta-gnósis o "penitencia" o autorreconocimiento consistía en ser sumergido en un baño ritual purificador (ese rito era al parecer originariamente esenio), como paso previo a la nueva vida y a la nueva actitud ante la vida. Juan el Bautista vivía como un eremita en el desierto de Judea, no lejos del centro monástico de Qumrán, por lo que se ha supuesto que era un esenio (o un ex-esenio expulsado de la secta). Bañaba -bautizaba- en las aguas del río Jordán a sus seguidores, que al principio parece ser que fueron numerosos ( entre los que se encontraban incluso las gentes más despreciadas por la sociedad judía de la época: meretrices, odiados publicanos o recaudadores de impuestos para los romanos, ex-soldados herodianos, aparte de otros muchos que le seguían por si acaso fuera él ese esperado "Mesías" libertador).

La relación de Juan el Bautista (y la del propio Yeoshuá o Jesús) con los esenios parece que fue mucho más que circunstancial. Muy probablemente ambos salieron de Qumrán (o hicieron allí parte de su aprendizaje), aunque luego -y en especial el propio Jesús- fueran quizá un tanto "por libre", por así decirlo. Y parece indudable también que las actividades de ambos estaban planeadas y coordinadas de modo que se reforzasen mutuamente y que pudieran cubrir las diversas regiones de Palestina. Conjeturalmente puede pensarse que, por estas mismas fechas en que comenzaron de forma coordinada y prácticamente simultánea las actividades de Juan y de Jesús, el movimiento esenio y en especial su centro espiritual de Qumrán atravesaba una profunda crisis de dirección, de orientación y de autodefinición y acaso estaba iniciando ya su fase terminal de desintegración, debido quizá a la infiltración de los celotes en el movimiento y a los intentos de éstos por vincular el movimiento esenio (esencialmente pacifista desde sus orígenes) con el creciente activismo nacionalista antirromano. Acaso las actividades coordinadas y sucesivas de Juan y de Jesús respondían a un intento de mantener la cohesión de la secta esenia apoyándose básicamente en los esenios urbanos, los que vivían en las ciudades y aldeas (y que hacían vida familiar normal, no eremítica y ascética como los que vivían en Qumrán), para desvincularlos radicalmente del nacionalismo celote, que no mucho tiempo después -en efecto- logró hacerse con el control de Qumrán.

El propio contexto cultural, social, político y religioso de Palestina en esta época, así como las tradicionales expectaciones "mesiánicas" de muchos judíos (que esperaban ante todo un "rey-libertador" que les liberase ante todo de todos sus problemas personales y sociales, no sólo de la dominación romana, que era por lo demás bastante llevadera y evitaba sin duda mayores males y agitaciones, y así lo entendía la alta clase sacerdotal y dirigente judía) explica por sí mismo la inicial expectación que sin duda despertó la aparición del Bautista en el desierto de Judea, lo cual debió de ser la principal "novedad" y "espectáculo" en toda la región durante la primavera del año 28. Juan, con su pelliza de piel de camello, su rostro tostado por sol, y sus largos cabellos y poblada barba (se sabe que, como nazareo o "consagrado a Dios" por sus padres, no se le había cortado el cabello desde su nacimiento), debía de presentar el extraño e impresionante aspecto de un "hombre-salvaje", lo que subrayaba aun más el propio cuestionamiento moral que un hombre de aspecto semisalvaje y pre-civilizado realizaba frente a la sociedad judía "civilizada". Su tono censurador y su discurso inflamado era el propio de los antiguos profetas hebreos, tal y como se esperaba de un "profeta" que anunciaba grandes acontecimientos inminentes (Jesús de Nazaret, en cambio, empleará otro tono, otro discurso y otra forma de actuación).

Juan se movía sobre todo por la región de Perea (la Transjordania meridional), donde no había jurisdicción romana, pues eran territorios de la tetrarquía de Herodes Antipas. Y fueron precisamente las críticas abiertas de este "Bautista" hacia Antipas y hacia su mujer, una nieta de Herodes el Grande llamada Herodías, las que motivaron que el predicador fuera finalmente apresado por los guardias del tetrarca y encerrado en la fortaleza de Maqueronte. Juan criticaba a Antipas no tanto el que se hubiera casado con su sobrina (práctica bastante común en la familia real herodiana), sino que estuviera unido a ella ilegítimamente, pues era la esposa de su hermanastro Herodes Filipo (no el tetrarca de ese nombre, sino otro hijo de Herodes el Grande llamado también Filipo), y de que ella hubiera abandonado a su legítimo esposo para irse con Antipas. Herodías no pudo sufrir estas acusaciones e incitó a Antipas a detenerle. Por otro lado, las actividades del Bautista, y sobre todo las muchedumbres que congregaba, preocupaban también a las jerarquías sacerdotales de Jerusalén, que incluso le habían enviado emisarios para enterarse de su propia boca de sus pretensiones. Antipas, sin embargo, a pesar de tenerlo detenido no quería ejecutarle, y a veces incluso le hacía sacar del calabozo y le escuchaba con gusto sus discursos y parábolas, e incluso sus recriminaciones, pero Herodías estaba decidida a quitarle del medio. Conocemos la historia por un relato cristiano (el llamado Evangelio de Marcos, 6.14-19). Al parecer, con ocasión de un banquete, la hija de Herodías y de Herodes Filipo, la jovencísima Salomé, bailó delante de su tío Antipas y de sus invitados una danza erótica que dejó fascinados a los presentes, y en especial a Antipas. Éste le dijo a la joven que, en recompensa por ese grato espectáculo, le pidiese lo que quisiera, aunque fuese -bromeó- la mitad de su reino. Naturalmente, la joven fue a consultar a su madre Herodías, y pronto vino con la respuesta: quería la cabeza de Juan el Bautista. Antipas, que había hecho su promesa delante de todos sus invitados, quedó consternado y muy contrariado con la petición, pero dió la orden de que se decapitara al preso en su prisión y le trajeran su cabeza. Posteriormente algunos de los discípulos más allegados de Juan recogieron su cuerpo y le dieron sepultura (aunque no se sabe qué hizo la siniestra y perversa Herodías con la barbuda y peluda cabeza del Bautista).

Los seguidores de Juan se dispersaron, pero poco después algunos de ellos se unieron a un conocido de aquél (y al parecer pariente suyo), el mencionado Yeoshuá de Nazaret, que continuó su labor y la predicación de su doctrina por Galilea y Judea, hasta su detención, proceso y (supuesta) ejecución en Jerusalén en la Pascua del año 30, como hemos visto.

Poncio Pilato, el procurador romano, tuvo todavía otra actuación desafortunada antes de dejar el cargo. Fue la peor de todas. Esta vez no ocurrió en Judea, sino en Samaria, y tuvo como víctimas a los pacíficos samaritanos, tan odiados de los judíos por cuestiones religiosas (practicaban un "judaísmo" propio y no acudían al Templo de Jerusalén para el culto y las fiestas, sino a sus propios santuarios samaritanos), pero en esta ocasión parece ser que los propios judíos se solidarizaron con ellos, pues el odio al procurador romano era ya muy grande. Es el caso que había aparecido en Samaria otro supuesto "mesías", que anunció a sus compatriotas que conocía el lugar exacto del monte Garizim donde el profeta Moisés, padre del judaísmo, había enterrado los vasos sagrados, pero era preciso que se reuniese al pie de dicho monte la mayor cantidad de gente posible. Acudieron multitudes de toda Samaria, y cuando Pilato tuvo noticia de ello se inquietó, pues muchos iban armados (al parecer iban con sus habituales herramientas de trabajo, según su costumbre). El procurador envió a sus tropas a dispersar por la fuerza la concentración, pero la exaltación religiosa de los presentes no hizo nada fáciles las cosas. Se entabló una batalla campal contra las tropas romanas y murieron muchos samaritanos; Pilato ordenó además ejecutar a los prisioneros capturados. Los notables samaritanos se quejaron de todo ello ante el gobernador de Siria, Vitelio, que marchó a Judea y sustituyó temporalmente a Pilato, enviándole de regreso a Roma. En Jerusalén, Vitelio fue recibido como un verdadero héroe, y además tuvo dos gestos importantes: suprimió un impopular impuesto sobre la venta de frutos y devolvió la custodia de las vestiduras de gala al Sumo Sacerdote. Ocupaba este cargo Caifás, que había desempeñado esa suprema dignidad sacerdotal durante dieciocho años y había apoyado a Pilato para conservar su propio puesto, motivo por el cual era odiado por el pueblo. Vitelio le sustituyó por Jonathán, hijo de Anás, el anterior Sumo Sacerdote (Anás era por cierto suegro de Caifás).

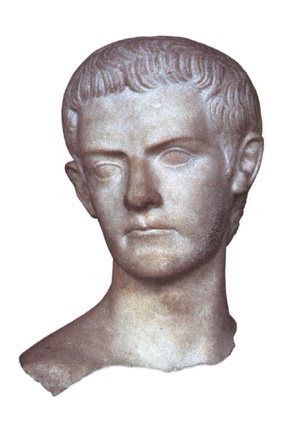

Pero los años 36 y 37 fueron en todos los órdenes años de restituciones, destituciones y sustituciones. Fue destituido, en efecto, el procurador Pilato; fue sustituido el Sumo Sacerdote Caifás, y fueron restituidas las vestiduras sacerdotales, como hemos visto. Y en el año 37 se produjo además una sustitución muy importante para todo el imperio romano: murió el emperador Tiberio y comenzó su reinado el joven Cayo, el llamado "Calígula", el más desquiciado y maníaco de todos los emperadores que tuvo nunca la Roma antigua. Tres años antes (34 d.C.) había muerto el tetrarca Filipo, y por esas fechas (o quizá en el año 35 o 36) un fariseo fanático, aunque muy culto, perseguía por toda Judea (con gente armada proporcionada por los sacerdotes de Jerusalén) a las incipientes comunidades organizadas de "nazarenos" (los seguidores del Bautista Juan y de aquel Yeoshuá o Jesús de Nazaret) y los hacía azotar y encarcelar. En una de esas persecuciones, ese jefe fariseo sufrió una caída de caballo en el desértico camino hacia Damasco, quizá como consecuencia de una insolación. Cuando se recuperó, se había realizado en él una súbita transformación: empezó a creer en la doctrina de los que había perseguido hasta entonces y se convirtió en uno de sus más destacados defensores y propagandistas. Este fariseo se llamaba Saulo. Era judío de origen, de religión, de convicciones y de mentalidad, pero gozaba de un privilegio que muy pocos extranjeros tenían en esa época y en ese país: era ciudadano romano de pleno derecho (había nacido en Tarso, una ciudad de Asia Menor a la que Julio César había concedido en masa un siglo antes la ciudadanía romana por la ayuda que le prestaron en sus guerras sus habitantes).

3. Calígula, emperador; Agripa, rey.

Había entre la numerosa familia herodiana un joven llamado Herodes Agripa, o simplemente Agripa (aquí le llamaremos Agripa I para distinguirle de su hijo Agripa II, que es uno de los principales protagonistas de esta historia, aunque por esas fechas era todavía un niño de corta edad). Este Agripa I era hijo de aquel Aristóbulo que junto con su hermano Alejandro había sido ejecutado en el año 7 a.C. por orden de su padre Herodes por supuesta conspiración, aunque éste acogió luego muy benévolamente y crió en el palacio real a sus nietos, hijos de aquellos dos hijos ejecutados. Agripa era hermano de la mencionada Herodías, la mujer de Antipas, el tetrarca de Galilea-Perea que hizo decapitar al bautista Juan por instigación de ella, y se había casado con otra de sus primas, llamada Cypros (la tercera de ese nombre en la familia herodiana); tenía cinco hijos: dos varones, Agripa II y Druso, y tres hijas: Miriam, Drusila y Berenice.

Pues bien, este Agripa I vivió mucho tiempo en Roma, a la espera de captarse amistades en el círculo del emperador y conseguir algún reino en su tierra de origen o en oriente. Para ello gastó toda su fortuna en espléndidas fiestas y en generosos regalos. No le sirvió de mucho, y tuvo que regresar a Judea arruinado. Sus acreedores le persiguieron, y Agripa pensó incluso en suicidarse. Pero su hermana Herodías le ayudó, convenciendo a Antipas para que le concediera a Agripa el cargo de inspector de mercados en la ciudad galilea de Tiberíades. Sin embargo, Agripa se enemistó con su tío y cuñado Antipas y tuvo que huir. Más tarde, en la sede del gobernador romano de Siria, fue acusado de soborno y le expulsaron de allí. Decididamente, Agripa parecía destinado al fracaso continuo. Pidió un nuevo préstamo y volvió a Roma, pero tuvo que ir endeudándose con nuevos préstamos para ir pagando sus antiguas deudas, que alcanzaban ya cifras disparatadas. Sin embargo, hizo por entonces una nueva amistad: la de un jovenzuelo llamado Cayo Augusto Germánico, hijo del famoso general Druso Germánico, hermano del emperador Tiberio. Este joven se había criado desde pequeñito en los campamentos militares de su padre en Germania, donde los soldados le habían hecho un atuendo de legionario en miniatura (incluidas las caligae o botas militares) y le apodaban cariñosamente como "Calígula" (=botitas). El joven Cayo "Calígula" no tuvo lo que se dice una infancia feliz (su padre fue al parecer envenenado) y desde muy joven conoció de cerca el ambiente de degradación y de terror que afectó en mayor o menor medida a todos los miembros de la familia imperial Julio-Claudia.

En la época en que Calígula intimó con Agripa, aquél era todavía un simple particular, pero pronto su nombre empezó a sonar como posible heredero del viejo Tiberio, que había perdido a sus herederos más directos. Agripa puso en esta amistad toda su esperanza, pues sabía que obtendría su recompensa si Calígula llegaba a ser emperador. En cierta ocasión, invitado a un banquete por Calígula, cometió la imprudencia de aludir a ello y de hacer votos por el pronto reinado del nuevo "César", y uno de los criados-espía de Tiberio fue rápidamente a contárselo al paranoico emperador. Agripa fue encerrado en una prisión por orden de Tiberio, y en ella estuvo durante seis meses esperando la muerte, pues en aquella época Tiberio ordenaba ejecutar a mucha gente por simples sospechas.

Pero Tiberio murió en ese año 37, Cayo "Calígula" fue efectivamente proclamado emperador, y Agripa (que tenía por entonces unos 47 años) fue liberado de la prisión. Calígula le nombró "rey" de la antigua tetrarquía de Filipo, que estaba vacante desde la muerte de éste tres años antes, y le regaló además una cadena similar a la cadena de hierro que había llevado durante su cautiverio, pero ésta de oro macizo (más tarde Agripa la depositaría como ofrenda en el tesoro del Templo de Jerusalén). Agripa I se embarcó para Palestina haciendo escala en la ciudad egipcia de Alejandría, donde en aquellos momentos la poderosa comunidad judía de la ciudad se veía hostigada por la población greco-egipcia y por el propio gobernador romano de la provincia, que había privado a los judíos de su ciudadanía alejandrina.Se colocaron estatuas del emperador en las sinagogas de Alejandría y los judíos que se atrevieron a protestar fueron azotados o ejecutados. Todo ésto (al igual que la anterior actuación de Pilato en Judea) parece que hay que inscribirlo dentro de la continuidad de la política antisemita intensificada con provocaciones en los últimos años del emperador Tiberio. Agripa hizo llegar una carta personal a Calígula, y el gobernador fue inmediatamente destituido y arrestado y las cosas volvieron de momento a la normalidad en la capital egipcia.

Ya en Palestina, pronto surgieron las inveteradas envidias familiares en la familia herodiana. Herodías, molesta porque su hermano tuviera el rango de "rey" mientras que su marido era considerado sólo "tetrarca", convenció a Antipas para que se embarcase para Roma a solicitar de Calígula el título real. Pero Calígula era un desequilibrado, totalmente imprevisible. No sólo no le hizo "rey", sino que le destituyó y le desterró. Además, la tetrarquía de Antipas fue transferida íntegramente al reino de Agripa. La intrigante Herodías, a pesar de todo, optó por acompañar al destierro a su marido, que moriría dos años después, en el año 39 d.C.

Por esas fechas tuvo lugar en Judea un suceso que pudo tener consecuencias muy graves. Calígula, que no tardó en comportarse como el psicópata que era, quiso que en todos los templos del imperio hubiera una estatua suya como "dios" (la divinización de los emperadores era corriente desde Augusto, e incluso desde Julio César, pero siempre a la muerte de éstos, no en vida). Tampoco Judea se iba a librar de esta megalomanía del joven y desequilibrado emperador. El gobernado de Siria, P. Petronio (39-41 d.C.), fue el encargado de cumplir en su territorio la orden imperial con plenos poderes, y se dirigió a Judea con tres legiones y numerosas fuerzas auxiliares. A su paso por Galilea le salió al encuentro en la ciudad de Ptolemaida una muchedumbre de judíos que, enterada del asunto, le rogaron con muchas súplicas que desistiera de sus intenciones. El gobernador romano cedió, y las estatuas del "César" se quedaron de momento en Ptolemaida. Intentó luego convencer a los hebreos notables de la ciudad de Tiberíades para que los judíos no se opusieran a algo a lo que ningún otro pueblo sometido a Roma se había opuesto. Pero los judíos no querían ceder en esta cuestión, y le manifestaron estar dispuestos a morir junto con sus familias. Petronio se compadeció de ellos y de su religiosidad y no pudo llegar a un acuerdo. Entretanto, Agripa se había embarcado hacia Roma para tratar de convencer personalmente a Calígula. Finalmente, tras haberles amenazado y exhortado sucesivamente, Petronio decidió cargar él mismo con las consecuencias y tratar de convencer al emperador de que revocara la orden en lo referente a la tierra de Judea. Le escribió una carta a Roma en la que le exponía la situación y las circunstancias del caso y le pedía que hiciese una excepción con los judíos, pues si los romanos no respetaban esas leyes religiosas judías sería preciso aniquilar por la fuerza a toda esa nación. Calígula se indignó y amenazó de muerte a Petronio por demorarse en cumplir sus órdenes, aunque los mensajeros que le llevaban la respuesta imperial tardaron mucho en llegar, a causa de las tempestades en el mar, y antes de que ellos llegaran a Siria desembarcaron otros nuevos mensajeros con la noticia del asesinato de Calígula.

El Imperio había estado dirigido durante tres años y diez meses (37-41 d.C.) por un loco sanguinario y el terror se había apoderado de las clases oligárquicas romanas ante los excesos y crueldades de este maníaco. Nadie podía ni se atrevía a hacer nada. Las legiones de otros puntos del Imperio idolatraban al joven César, y los excesos y crímenes de éste sólo eran conocidos por aquellos que los sufrían de cerca. Los propios sistemas y equilibrios del poder imperial, empezando por el inocuo y medroso Senado, no podían hacer nada sin arriesgarse a sufrir las iras del desiquilibrado tirano. Pero finalmente surgió la conspiración entre algunos oficiales de la guardia pretoriana que habían caído en desgracia y temían por sus propias vidas. Fueron éstos los que asesinaron brutalmente a Calígula a la salida de unos espectáculos de gladiadores, tras haber alejado con un pretexto a la guardia personal germana que el emperador llevaba siempre consigo (formada por germanos corpulentos y de gran estatura). Tras consumar el crimen, los jefes pretorianos recorrieron a continuación todas las estancias del palacio imperial y asesinaron a todo el que encontraron, incluida a la mujer de Calígula, Cesonia, y a una niña recién nacida e hija de ambos, a la que estrellaron contra la pared. Detrás de una cortina encontraron escondido y temblando de miedo a un hombre cojo y balbuciente: era Claudio, tío paterno de Calígula. Los pretorianos le saludaron como nuevo "césar". En realidad, parece ser que al principio sólo pretendían divertirse un poco con él antes de matarlo, pero las cosas y los acontecimientos se complicaron. Apareció la nutrida guardia germana buscando a su "césar" muy enfurecidos, y los jefes pretorianos empezaron a reflexionar sobre su propia situación y temieron que el poder pasase de nuevo al Senado y ellos perdieran todos sus privilegios. De este modo, Claudio pasó de ser un "emperador de broma" a un emperador de hecho, aunque de momento lo fuera tan sólo en el campamento de las tropas pretorianas, situado al nordeste de la capital, a donde los pretorianos condujeron a Claudio metido en una litera cerrada.

Cuando los senadores tuvieron noticia de estos sucesos se reunieron en el Capitolio y encargaron la vigilancia de la ciudad a tres cohortes urbanas que estaban dispuestas a seguir sus órdenes. Los senadores habían decidido que la experiencia "imperial" estaba concluida: Augusto había sido indiscutido e insustituible; Tiberio -que no tuvo malos comienzos- había sido ya una gran desgracia por las muchas crueldades y arbitrariedades que luego cometió o que dejó cometer a otros al final de su reinado; pero lo de Calígula no tenía precedentes ni debía tener consiguientes para lo sucesivo. Roma, el imperio romano y los millones de habitantes de todas las tierras sometidas en Oriente y Occidente, habían estado en manos de un maníaco durante casi cuatro años. La "dinastía" julio-claudia, cuyo prestigio se basaba en el recuerdo de Julio César y en la buena labor del principado de Augusto, había perdido ya todo su crédito inicial y era irremplazable por otra, de modo que había que restaurar cuanto antes el gobierno republicano aristocrático anterior, elegir un mando provisional de emergencia y votar la guerra contra Claudio y los pretorianos. Tal era el pensamiento de la mayoría de esos senadores, que en su momento no habían puesto objección alguna para que el propio caballo favorito de Calígula fuese nombrado "senador" con todos los honores y ocupase su puesto en la Curia, de acuerdo con uno de los últimos actos de locura del joven tirano. Pero los más de setenta años de poder unipersonal inaugurado por Augusto no habían pasado en balde: se habían creado nuevos centros de poder militar, nuevos equilibrios, y el principal de todos esos poderes era el ejército, y dentro del ejército las cohortes de la guardia pretoriana de Roma.

Agripa se hallaba en Roma por aquellas fechas, y fue requerido por Claudio para pedirle consejo. Cuando se cercioró de que el ejército pretoriano le daba efectivamente su apoyo a Claudio, acudió al Senado por encargo de éste e informó de sus intenciones a los senadores. Hubo una serie de idas y venidas de Agripa como intermediario, pues ambas partes (el Senado y los pretorianos) trataban de encontrar nuevos apoyos y calibrar sus respectivas fuerzas. Finalmente, uno de los soldados que habían permanecido fieles al Senado desenvainó su espada y se dirigió a sus camaradas exhortándoles a que no combatieran contra los soldados pretorianos y se unieran al nuevo emperador, una vez conocidas sus buenas intenciones, y acto seguido atravesó el lugar de reunión y se llevó con él a todos los demás soldados presentes. Los senadores, llenos de miedo, hicieron otro tanto y siguieron sumisamente a los soldados para presentarse ante Claudio. Entonces Agripa, dándose cuenta de que los senadores corrían peligro si se encontraban directamente con los pretorianos, que estaban enfurecidos contra ellos, se adelantó y previno a Claudio, que a su vez contuvo a las tropas pretorianas. Los senadores fueron recibidos con honores en el campamento y se hicieron sacrificios a los dioses. Claudio era ya, de derecho, el nuevo emperador de Roma y de su imperio. Era el año 41 de nuestra Era. Lo primero que hizo fue mandar ejecutar a los jefes pretorianos que habían dirigido la conspiración, que habían asesinado a su sobrino Calígula y que le habían puesto a él mismo en trance de muerte.

Agripa sacó mucho provecho de todas estas actuaciones y acontecimientos, pues Claudio le hizo entrega de todo el antiguo reino herodiano, añadiendo a la Galilea, la Perea y los territorios del nordeste palestiniense (la Traconítide, la Gaulanítide y la Auranítide) a los territorios de la propia provincia romana, ésto es, Judea y Samaria. De este modo (cuarenta y cinco años después) volvió a reconstruirse como reino (in)dependiente el dominio territorial de Herodes el Grande en la persona de uno de sus nietos. Se publicó la concesión regia en un edicto imperial y se grabó en tablas de bronce depositadas en el Capitolio. Un hermano de Agripa, llamado Herodes, recibió de Claudio el pequeño reino de Calcis o Calcidia (este Herodes se había casado anteriormente con dos mujeres de la familia herodiana, y finalmente se casó con otra más: su joven sobrina Berenice, hija de su hermano Agripa).

El rey Agripa se dispuso a disfrutar de su reino y de sus riquezas, aunque no por mucho tiempo, pues no reinaría en su nuevo reino reunificado mucho más de lo que había reinado su "amigo" Calígula en Roma y en el imperio. Empezó la construcción de una muralla en torno a Jerusalén, para meter dentro de ella el suburbio de Bezeta, al norte de la ciudad. Era una obra de gran envergadura, pero no pudo terminarse: el gobernador romano de Siria, Vibio Marso, informó a Claudio, que suspendió la construcción, pues de haberse terminado hubiera convertido a Jerusalén en una ciudad difícilmente expugnable llegado el caso, lo que desde luego no interesaba a los romanos en una región de suyo tan voluble como conflictiva. Con ello se demostraban también los verdaderos límites reales del poder de Agripa en su propio reino.

Durante estos tres años de reinado de Agripa I (42-44 d.C.) no ocurrieron en el nuevo reino judío reunificado acontecimientos especiales, salvo la persecución que sufrieron los nazarenos o cristianos y que afectó sobre todo a sus cabezas más visibles en Jerusalén. El movimiento cristiano de aquel Yeoshuá o Jesús, crucificado por Poncio Pilato doce años antes, había ganado adeptos en toda Palestina y también en Siria (en la ciudad siria de Antioquía fue precisamente donde comenzaron a llamarlos "cristianos", aunque entre ellos continuaban llamándose "hermanos"); se unieron al movimiento numerosos judíos de la secta esenia, y el pueblo en general los miraba con simpatía, como hombres pacíficos y santos. No así los sacerdotes (saduceos y fariseos), que no querían ninguna otra secta que les hiciera sombra. Libres ya relativamente de la jurisdicción romana, se dispusieron a hacer lo que con gusto hubieran hecho varios años antes: exterminar el movimiento de raíz. El rey Agripa, que se apoyaba en esas clases sacerdotales (sobre todo en los fariseos), hizo decapitar a uno de los principales dirigentes cristianos en Jerusalén, Jacob (Santiago el Mayor), y metió en la cárcel a otros más, entre ellos a uno de los de mayor prestigio entre la comunidad cristiana, Simón "Cefas", el llamado "Pedro", para juzgarlo después de la Pascua. Pero los cristianos tenían ya muchos partidarios en la propia Jerusalén, y una noche algunos misteriosos cómplices anónimos le abrieron las puertas de la prisión y Pedro escapó. El suceso es relatado con tintes "milagrosos" en un curioso librito sobre las peripecias de los primeros cristianos: los "Hechos de los Apóstoles", 12,1-23 (se designaba con ese término griego a los "compromisarios" o "representantes" o discípulos principales del líder Jesús). Agripa hizo buscar a este Simón "Piedra" pero sus gentes no pudieron hallarle, e hizo juzgar y ejecutar a los guardianes de la prisión.

Por la Pascua del año 44 se agravó la enfermedad de Agripa, que sufría de grandes dolores intestinales. En una de sus comparecencias ante el pueblo, en el teatro romano de Cesarea, se presentó al amanecer vestido con sus vestiduras regias, tejidas con hilos de plata, que con el brillo del sol sobre ellas daba la impresión de que el monarca estaba rodeado de una especie de aura resplandeciente y sobrenatural. El efecto estaba bien estudiado y calculado. Algunos de sus partidarios quedaron deslumbrados y le aclamaron como a un dios a gritos de: "¡Es un Dios quien habla, no un hombre! ", cosa que Agripa no rechazó. Murió cinco días después, víctima del cáncer intestinal que padecía ("comido de gusanos ", dicen los Hechos de los Apóstoles, cargando un poco las tintas sobre el supuesto castigo divino de su soberbia). Era el año 44 d.C.

Dejaba un hijo y heredero, Agripa II, que contaba por entonces con 16 o 17 años de edad. Juzgándolo todavía demasiado joven para las responsabilidades de un reino tan conflictivo, el emperador Claudio y sus consejeros decidieron transformar de nuevo el territorio en provincia romana, al menos provisionalmente; después...ya se vería.

4. Judea, nuevamente provincia romana.

Tras la muerte del rey Herodes Agripa y la nueva transformación de su reino en provincia romana, el nuevo procurador fue Cuspio Fado (44-46 d.C.), al que sucedió Tiberio Alejandro (46-48 d.C.); éste último tenía familia hebrea (era sobrino del filósofo judío Filón de Alejandría, y fue luego prefecto de Egipto, donde no se distinguió precisamente por su apoyo a la comunidad judía de Alejandría en los tiempos de la gran rebelión en Palestina en el año 66, es decir, veinte años más tarde, y posteriormente sería comandante de las tropas romanas en el asedio de Jerusalén por Tito en el año 70).